El pasado diciembre, la Fundació Tàpies de Barcelona inició la conmemoración del centenario del artista barcelonés con dos exhibiciones que aún pueden visitarse, y que aluden al peso en su obra del zen y de la ciencia, y hoy el Museo Reina Sofía se ha unido a la celebración de la efeméride presentando su mayor retrospectiva hasta ahora: «La práctica del arte», que reúne más de dos centenares de trabajos llegados de museos internacionales (hay que recordar que nos encontramos ante un creador especialmente prolífico, autor de cerca de 9.000 obras, sin contar su producción gráfica y sus libros de artista).

Ha sido comisariada por Manuel Borja-Villel, responsable ya de cinco muestras anteriores del catalán, y se articula cronológicamente, pero también atendiendo a pulsiones y líneas de trabajo que, para el que fuera director tanto de la citada Fundació como del MNCARS, cobran tanto sentido en vida del artista, cuya trayectoria fue compleja, como en el marco actual. Borja-Villel ha recordado hoy que a Tàpies sus exposiciones solían dejarle un regusto amargo, al tener la sensación de que faltaba en ellas el reflejo de sus procesos, de su forma de trabajar: lo hacía fundamentalmente de abril a septiembre, aunque permaneciera activo todo el año, y le interesaba crear a partir de sus piezas entornos, ambientes, en los que el espectador pudiera después encontrar elementos dinámicos, obras sencillas y otras más sofisticadas relacionadas entre sí.

La exposición ha querido proyectar una decena de esos posibles ambientes, y a través de ellos subrayar caracteres esenciales de la evolución de Tàpies: su voluntad por aprender de todo cuanto veía, su regreso sobre motivos y temas que nunca desaparecían de su obra por completo (burbujas, manos, ojos), la nula separación entre materia y pensamiento y su tránsito habitual entre los formatos monumentales (favorecidos por su éxito temprano de crítica) y los íntimos.

Nunca se vio limitado por una visión formalista de la pintura y, aunque volcara en ella su compromiso político en la dictadura, puso en cuestión a su vez esa literalidad para abrirse a lo indescifrable, la poesía y el enigma, aspectos quizá especialmente atrayentes en su trabajo en nuestro tiempo de algoritmos. En todo caso, el eje de las reflexiones del barcelonés a lo largo de su amplia carrera fue la propia pintura y su representación, junto a las opciones expresivas de la materia y el lenguaje: si, en sus primeros años, aún la concebía como un medio ilusionista y neutro, finalmente empleó de manera recurrente superficies opacas en las que anulaba diferencias y barreras entre material, forma, lenguaje e ideas.

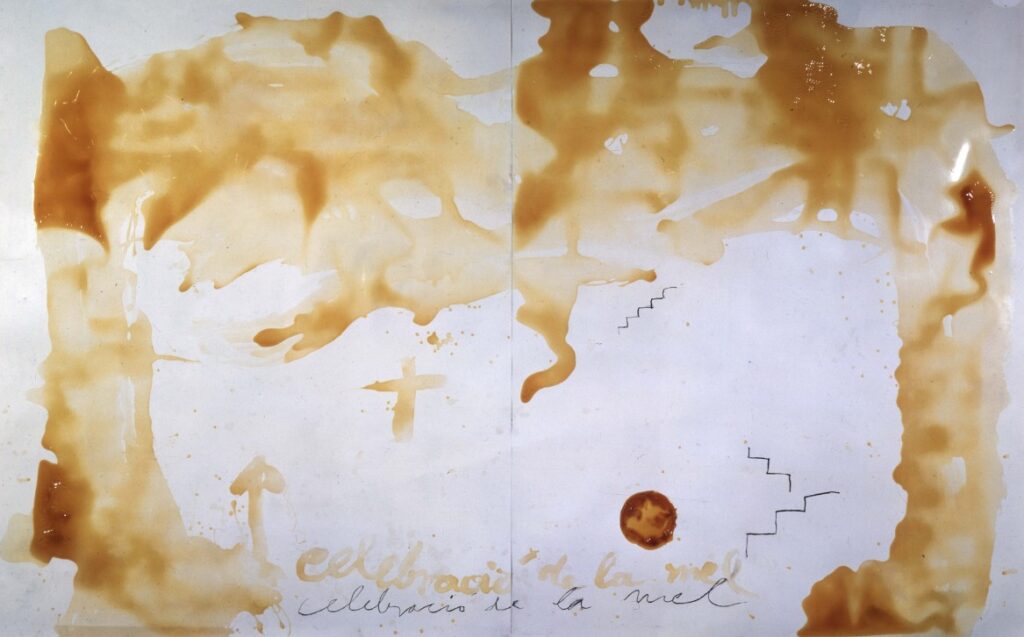

Pese a que se le ha enmarcado, y no sin razón, en las corrientes abstractas e informalistas de posguerra, su empleo de la citada materia para generar formas y objetos es personal, frente a quienes utilizaron fundamentalmente pinceladas sueltas y gestuales, y él se consideraba un autor más realista que abstracto, en el sentido de que buscaba convocar en sus composiciones un sentido de lo real que no tuviera que ver con el detalle. Al no esconder la precariedad primigenia de los materiales, y situarlos frecuentemente en procesos de transición entre la formación y la deformación, abría posibilidades perceptivas al espectador y le ofrecía riqueza en lo efímero y vulnerable, como la madera, la tierra o la sugerencia de la miel.

Si sus inicios estuvieron marcados por las vanguardias históricas que conoció en París y su adscripción a Dau al Set, su trayectoria despegaría a partir de sus investigaciones matéricas en los cincuenta y las derivas objetuales de su obra en los sesenta, década en la que se posicionó abiertamente en el antifranquismo. Tras la llegada de la democracia, emprendió nuevas indagaciones matéricas, incorporó el barniz a sus piezas y se incentivó su atención a la cultura oriental; ya en sus dos últimas décadas de vida, creció, además, su tratamiento del tema de la muerte. En todo caso, es importante que entendamos los engranajes entre unas y otras fases: si su taller era una suerte de teatro, sus obras componen un continuum en el que no podemos hablar de un progreso lineal, sino de preocupaciones y referencias que pueden desaparecer para ser retomadas.

Entre las piezas más tempranas de Tàpies contemplaremos en el Reina Sofía autorretratos que escapaban al academicismo y que se acercaban a Matisse y Picasso, artistas que estudió durante un largo periodo de convalecencia cuando no había alcanzado la veintena, junto a Van Gogh (en aquel tiempo, sabemos que leyó también a Sartre, Mann o Proust). En este momento, y en esos trabajos, comenzó a desarrollar una impronta introspectiva que no abandonaría. En otras obras primeras detectaremos perforaciones, incisiones, paisajes, referencias ambiguas al cuerpo y al sexo… que remiten a su interés por África, por el lenguaje de quienes padecen problemas de salud mental, por las paredes parlantes de Brassaï o las composiciones de Miró, Klee o Ernst. A partir de su participación en Dau al Set, a cuya fundación también contribuyó, se acentuaron los rasgos líricos y oníricos de su producción, el estudio del color y de la capacidad expresiva de la materia.

Una beca del Instituto Francés de Barcelona le permitió residir en París en 1950-1951; pudo entonces conocer personalmente a Picasso y también comenzó a despertarse su conciencia política. Tras saber más de Max Ernst llevó a cabo su serie Historia natural, ahora en el MNCARS: se trata de su réplica en dibujos a los frottages que el surrealista había realizado más de dos décadas antes, y han de entenderse a partir de su incursión en el marxismo y su deseo de profundizar tanto en la condición humana como en la lucha de clases.

Después de su paso por París, se alejó Tàpies de la figuración, el ilusionismo y los motivos surrealistas para acercarse a los estudios matéricos y de las texturas y a la incorporación a sus obras del paso del tiempo sobre ellas, en forma de marcas de deterioro. Desde entonces, predominarían en sus piezas las tonalidades ocres, marrones y grises que no remitían a realidades exteriores, sino a ideas: respondía este camino radical a su deseo de encontrar un lenguaje propio, aunque también se contextualizaba en un periodo donde, en Europa y en América, el interés por la materia en el arte era generalizado.

A la hora de repasar los motivos e inquietudes que dieron forma a su carrera desde entonces, conviene contemplar una a una las imágenes (litografías, fotocollages y collages) que integran su serie Teresa (1966), llamada así en honor a su esposa, Teresa Barba. Los elementos aquí recogidos están ligados a la domesticidad, la intimidad y el erotismo y su composición evoca la combinatoria musical; para Tàpies, la música era la forma de arte más pura y podía servir de modelo al dibujo a la hora de expresar sin filtros las emociones.

Un capítulo propio en esta exposición lo ocupan los trabajos sobre papel y cartón: el artista consideró significativos todos los soportes, desde su primera etapa, y entendió que sus pinturas posteriores derivaban de sus imágenes sobre esos materiales, que además le descubrieron la posibilidad de pintar sin pincel, mediante dibujo y grattage. También los utilizó para experimentar con distintos efectos matéricos, mediante roturas, arrugas o incisiones, en series abiertas.

Y un paso más en su trayectoria lo constituyó la incorporación a sus pinturas matéricas de elementos que remitían a la realidad exterior (habitualmente a enseres banales) y que, por ello, les concedían un carácter objetual, en la senda de Duchamp, a quien Tàpies, por cierto, conoció. En ocasiones, sus piezas no son ya pictóricas sino, de hecho, meramente objetuales, como la pila de platos que reunió en una reunión clandestina para debatir la creación de un sindicato universitario en el convento de capuchinos de Sarrià; le interesaban, sobre todo, los instrumentos olvidados o desvencijados, pero no los contemplaba desde la melancolía, sino imaginando para ellos futuros alternativos y correspondencias inesperadas. Otras obras remiten claramente a partes del cuerpo (hombros, tripas, pies) o a sus huellas, sin representarlos nunca desde la claridad, sino como estado en un tiempo concreto de un devenir de la materia.

Los ochenta supondrían el regreso al trabajo del catalán (y con honores) de los barnices, vinculados en su caso al azar: permiten la transparencia, el desorden, la fusión de formas figurativas que se diluyen hasta convertirse en abstractas. Recuperó también la pincelada, aunque para efectuar inscripciones, ideogramas o símbolos que en su andadura repitió, pero cuyo carácter cambiaba en función de la materia alrededor: los pies, los ojos, la constante cruz… Además, el barniz evocaba la miel, que en los Upanishads hindúes, textos sagrados que el artista estudió, se vinculaba a la materia fundamental de la esencia del universo y de sus seres.

Su obra última, como avanzamos, está impregnada de su conciencia de la muerte. Se mueve entre la figuración y su disolución, esto es, entre la desaparición y la memoria del gesto.

Antoni Tàpies. «La práctica del arte»

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. MNCARS

C/ Santa Isabel, 52

Madrid

Del 21 de febrero al 24 de junio de 2024