En el año en que se cumple medio siglo de la muerte de Luis Fernández, la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Asturias, presenta la mayor muestra dedicada hasta ahora a este artista ovetense, estrechamente ligado a muchas de las formas que adoptó la vanguardia parisina y muy reconocido internacionalmente, si bien en ocasiones relegado en cuanto a su presencia en exposiciones respecto a sus contemporáneos, quizá por su fidelidad a un concepto personal de la pintura y porque no temió ir a contracorriente.

Forman parte de esta exhibición, comisariada por Alfonso Palacio, director de ese centro asturiano, casi 150 trabajos llegados de colecciones públicas y privadas, incluyendo la de la familia de este autor y la de Fundación Telefónica, que ha prestado 19 obras; a partir de ellas podremos profundizar en su tratamiento de la abstracción, su incursión en el surrealismo, en su extensa fase picassiana y en su posterior desarrollo del postcubismo hasta una etapa de madurez final que abarcará casi dos décadas, de los cincuenta a los setenta. Cuando dominaban el panorama artístico francés -habiéndose asentado él en París- la abstracción lírica y el informalismo, eligió, como dijimos, tomar un rumbo distinto: el de una figuración a la que él mismo se refirió como plástica, sobrenatural y transfiguradora.

Sus motivos -ha explicado hoy Palacio- nunca fueron irreales y siempre fueron humildes: le interesaba encontrar la huella de lo espiritual en lo cercano (esa inquietud, inhabitual en los creadores de su generación, le llevó a convertirse en masón) y también favorecer una contemplación lenta de la obra de arte, la sugerencia del silencio y el sosiego; en palabras del comisario, fue en serio en todos los momentos y no hizo concesiones, de ahí que sus últimos años se presentaran especialmente duros, en lo económico y en su salud.

Se inicia esta exhibición de la mano de dos dibujos tempranos: el de una paloma, fechado en 1915, cuando él solo tenía quince años, que antecede la serie final que dedicará a ese animal, y el de un rostro femenino; también podremos contemplar, en este comienzo del recorrido, objetos que utilizó en su estudio y que se repetirán en sus composiciones posteriores, como vasos, velas o un pan que tendrá, lo veremos, sentido eucarístico. Antes de ello, entre mediados de los veinte, coincidiendo con su establecimiento en Francia en 1924, y mediados de los treinta, se adentró con mucha finura en terrenos abstractos, alimentándose a veces del neoplasticismo (fue amigo de Mondrian) y otras del purismo de Léger; mantuvo vinculación con tres corrientes fundamentales dentro de la no figuración francesa: el elementarismo de Van Doesburg, Cercle et carré (una de sus composiciones fusiona justamente ambas figuras) y Abstraction-Création, del que fue plenamente miembro.

Trazó pipas o sobres desde una perspectiva del todo abstracta y geometrizante y en este mismo estilo elaboró su única escultura, ahora en la Fundación: la bella Le chat, en la que vino a convertir a su gato en gesto y probó su interés por el arte de los caldeos y por las posibilidades de la síntesis. Sus evoluciones quedaron, en buena medida, plasmadas por escrito: fue Fernández teórico, publicó en Cahiers d’Art y plasmó sus ideas en torno al oficio de pintor.

Hacia 1936 dejaría atrás aquel rigor para abrazar otra vanguardia de postulados opuestos: el surrealismo. Entró en contacto con Breton o con el poeta René Char y comenzó a pintar conforme a lo que llamaba el evangelio Freud; sabemos que le fascinó La interpretación de los sueños y su consideración de lo manifiesto y lo latente en nuestra psique. En sus trabajos de este momento detectaremos tres métodos creativos: el primero es la anamórfosis, que él definió como contracción longitudinal del espacio pictórico. Los motivos se hacen difíciles de descifrar a no ser que adoptemos respecto a las piezas determinada posición: a la Fundación Masaveu ha llegado la representación adelgazadísima y horizontal de un músico que porta una viola, siendo este un contenido tan latente como el de los sueños. Al mismo personaje pudo retratarlo por procedimientos convencionales y en tonos grises: se trataría, de ser cierta la hipótesis de un hijastro del pintor, de su amigo Jean-Sébastien Szwarc.

Otro de sus caminos surrealistas fue el de la sexualidad, representada, como fue común en otros autores del movimiento, desde la truculencia, el impulso sádico o la explicitud; y su tercera vía fue la de las citas, o guiños, a artistas que le eran cercanos: contemplaremos casos evidentes en relación con Víctor Brauner, Picasso en su periodo azul y Dalí y su método paranoico-crítico.

Los lazos con el malagueño, como avanzamos, los mantendría largo tiempo: lo conoció en 1935 y sus huellas en la pintura de Fernández se apreciarían, al menos, hasta una década más tarde; el pintor asturiano llegó a aludir a ese tiempo como picassismo. Sus mujeres dormidas de 1939 tienen como precedente evidente las del autor del Guernica en los veinte y, como los de aquel, sus toros, caballos y cabezas animales hacen referencia, desde una perspectiva simbólica, a la violencia ciega de la Guerra Civil y la II Guerra Mundial (ambos compartieron, además, republicanismo convencido).

Un conjunto específico de piezas de aquel momento contienen esas cabezas, aparentemente aún no muertas, sobre mesas de carniceros: tanto estas imágenes, como las de Picasso en un sentido semejante, parecen beber de las que sabemos que Goya llevó a cabo durante la invasión francesa. En la exhibición de la Fundación Masaveu, esta fase picassiana se da por concluida con una tela que capta una corrida de toros, procedente del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Del Pompidou de París ha llegado, además, una de las obras de mayores dimensiones del asturiano: una esquemática cabeza de toro que simbolizaría al pueblo español.

En su avance hacia el postcubismo, Fernández desplegaría algunas de las naturalezas muertas más bellas, contenidas y depuradas en sus tonos del arte contemporáneo español: en ellas jugó con ritmos, llenos y vacíos, masas y pesos, recogiendo diversos rasgos de su producción anterior. También retratos casi sublimes, como el del bailarín amante de su marchante Alexandre Iolas; el de una mujer joven descompuesta en planos geométricos que no disgregan las formas, sino que las consolidan; el de un joven resistente, muerto en guerra, que parece situarse en una hornacina por influencia bizantina, casi un espectro; o el de Marie-Laure de Noailles. Fernández nunca elaboró autorretratos, pero se hace claro que introdujo parte de sus facciones en cada una de sus composiciones de terceros.

Por último, las piezas reunidas en la Fundación Masaveu de su etapa de madurez (1952-1970) destacan por su exquisitez y por lo que Fernández llamaba dominio del método manual, intelectual y espiritual de la creación. El primero se refiere a las capacidades técnicas, y le haría no ser preso de sus propias limitaciones; el segundo implicaba el manejo del dibujo, el color, la composición y el ritmo; y el último suponía, para él, asumir que cualquier realidad que nos rodea tiene que ser eco de una revelación divina sin nombres ni apellidos.

Esta última convicción fue la que le llevó a valerse de esos motivos sencillos, entre lo real y lo etéreo, en los que encontraba un atractivo más allá de lo terreno y que inspeccionaba a fondo hasta dar en ellos con acentos nuevos y más bellos, como las rosas sobre una mesa o envueltas en vasos, símbolo de hermosura y perfección, o los vasos de vino de cariz religioso.

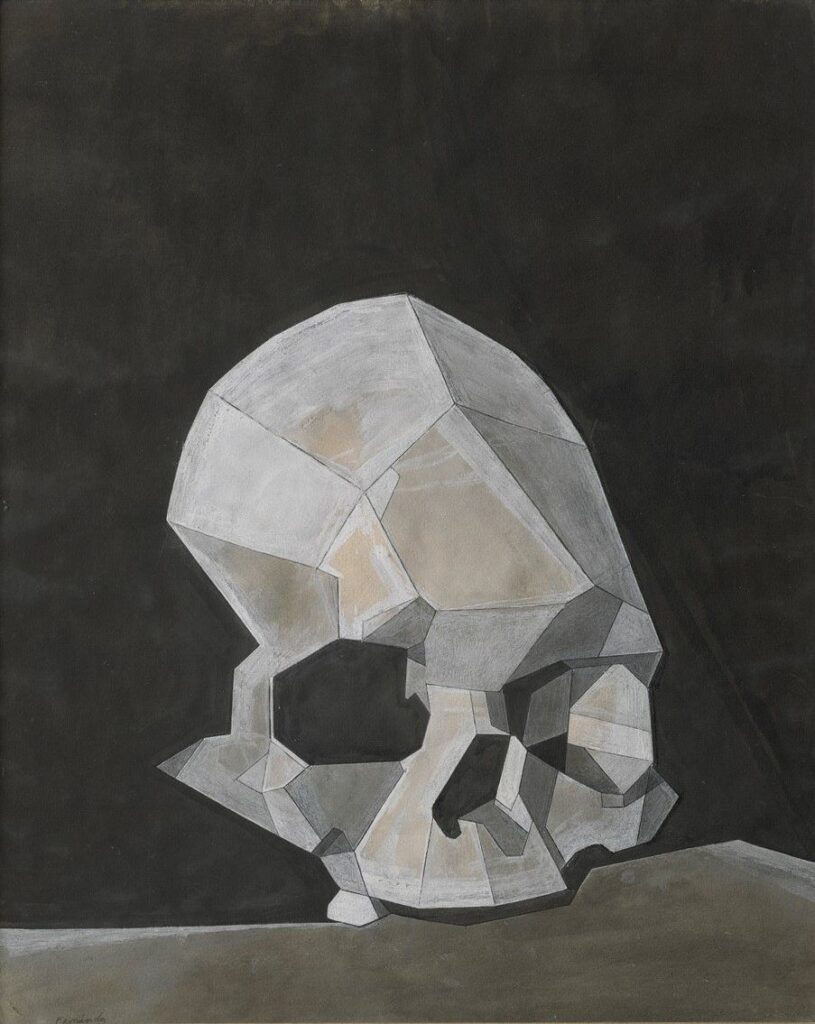

Pintó también hombres durmiendo, soñando con caballos o centauros en paisajes desolados que aludían a la necesidad de la reconstrucción europea, pero sobre todo cráneos, sistemáticamente a partir de la muerte de su primera esposa, Esther Chicurel. Trabajó a partir de un único modelo, buscando variantes: algunos se asemejan a una máscara o antifaz sobre un soporte horizontal, y no remiten a las vanitas españolas sino a una muerte que se puede transfigurar; otros, ya completos, sí evocan a Zurbarán, a nuestros bodegones barrocos y a la muerte como fin de todo.

Sus marinas, extraordinariamente depuradas, las trazó a partir de tres franjas, a veces con dos líneas inferiores que recuerdan el flujo y reflujo de las olas. Era capaz Fernández de generar un espacio ancho y un tiempo detenido desde una extraordinaria economía de medios, aunque en algún caso incorporara barcas o marineros.

La muerte sin cráneo también la retrató a través de un vaso de vino y un hueso (radio humano) sobre una mesa; una de las composiciones de ese tipo contiene vibración, temblor; y los animales tampoco dejaron de estar presentes en su producción hasta el final: los amaba como panteísta. Uno de ellos fue el buey, símbolo de una tenacidad en el trabajo con la que él pudo identificarse; otros, caballos poderosos y otras, las palomas en su celda, en cortejo nupcial y tomadas, en su iconografía, de La educación de la Virgen del mencionado Zurbarán (con un dibujo de palomas que efectuó en su adolescencia comenzaba la exposición, recordamos).

En los últimos años en los que Luis Fernández pudo trabajar (1970-1973), regresó a la geometría como si su carrera, de manera orgánica, cerrara un círculo; la hizo patente incluso en sus visiones depuradas de la luna y el sol sobre el mar. Su testamento artístico lo encuentra Alfonso Palacio en un bodegón con una rosa (ese símbolo de la belleza y la perfección que pretendió) y una vela flagelante, referencia al creador que ilumina, y puede que a su fe en la capacidad de hacer del arte un instrumento de elevación.

Luis Fernández

FUNDACIÓN MARÍA CRISTINA MASAVEU PETERSON

C/ Alcalá Galiano, 6

Madrid

Del 5 de octubre de 2023 al 28 de enero de 2024