Hemos hablado en esta sección de sus pinturas en la Capilla Sixtina, y aún podríamos hacerlo de su labor arquitectónica, pero Miguel Ángel se consideraba sobre todo escultor, llegando a escribir en una ocasión que no había idea que no pudiera expresarse en un bloque de mármol. Y, si su paso por los citados terrenos de la pintura y la arquitectura resultó vital para ambas disciplinas, en el de la escultura lo fue aún más: en su estilo se encuentra todo el manierismo posterior a él, y para muchos, en germen, apuntes barrocos.

Nacido en los alrededores de Florencia, contó con un temperamento esencialmente poético, inclinado al pesimismo y a la meditación; abundan en sus cartas las expresiones de dolor y desesperación. En su edad madura, sin embargo, encontró un remanso espiritual en el amor platónico que se cree sintió por Victoria Colonna, viuda del marqués de Pescara; a su primer biógrafo le permitió escribir que «de su divino espíritu» estaba enamorado y a ella le dedicó poesías durante su vejez, después de la muerte de Colonna. En su misticismo creciente, llegó a deplorar el tiempo restado por el arte a la contemplación de Dios.

El mundo soñado y esculpido de Miguel Ángel lo poblaban gigantes de actitudes grandiosas, facciones perfectas y gestos terribles (esa terribilità tan celebrada por sus coetáneos). El sentido de la grandiosidad que se apuntaba en Pisano, inspiró la obra de Jacopo della Quercia y no pocas creaciones de Donatello, se intensificó en Buonarroti en proporciones insospechadas; su reacción frente a las sonrisas amables del fin de siglo no fue menos brusca que la de Bramante ante la graciosa decoración del Quattrocento.

Miguel Ángel se consideraba sobre todo escultor, llegando a escribir en una ocasión que no había idea que no pudiera expresarse en un bloque de mármol.

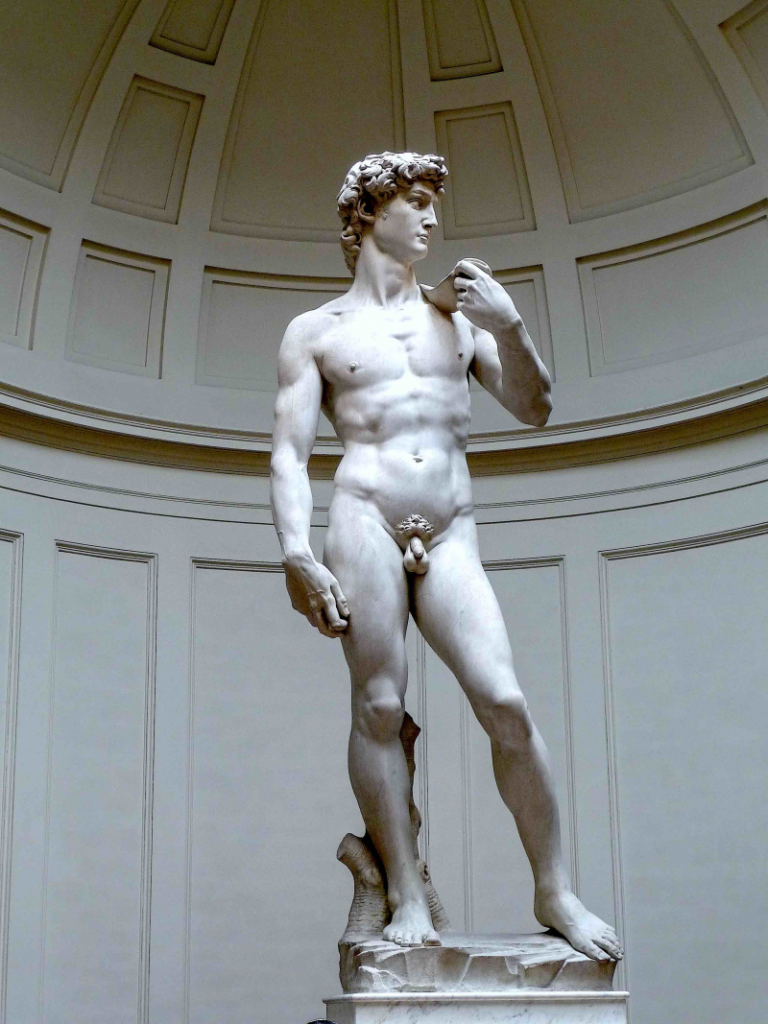

En las criaturas de nuestro artista, gigantescos arquetipos humanos hijos de su idealismo exaltado, la vida late en todas partes y en los rostros se borra toda expresión de superficialidad. En los cuerpos la musculatura es cada vez más acusada, revelando sus largos años dedicados al estudio de la anatomía y la honda impresión que le produjo el grupo del Laocoonte, obra maestra del helenismo recién descubierta (en 1506).

Los desnudos miguelangelescos están dotados de una fuerza en tensión inaudita en la escultura anterior; los músculos viven y pugnan por acusarse bajo la piel y el cuerpo entero, rebosante de dinamismo contenido, se revuelve sobre sí mismo, adoptando ricas posiciones en movimiento. Las actitudes nuevas y grandiosas al servicio de ese ideal de no quietud fueron una de sus principales preocupaciones y en ese afán se encuentran sustancialmente las bases del manierismo posterior.

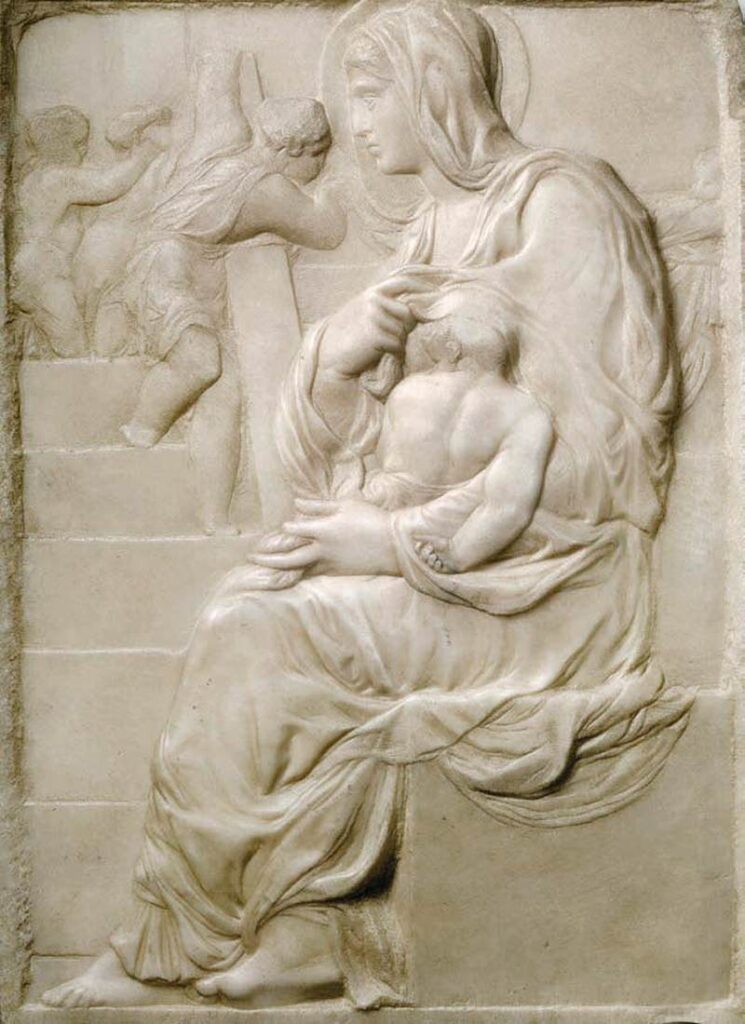

Comenzó su carrera como escultor formándose con un autor donatelliano y, desde muy joven, Miguel Ángel estudió con empeño, como decíamos, la escultura clásica. Siendo todavía casi un niño, el propio Lorenzo el Magnífico le enseñó camafeos y medallas antiguas para educar su gusto en las formas clásicas; de hecho, una de sus mejores creaciones tempranas es el Cupido, que enterró e hizo pasar por antiguo durante un tiempo. La batalla de los centauros (1493), con tema clásico sugerido por Poliziano, es su obra maestra de este periodo juvenil, pero si en las dos anteriores piezas atiende al mundo clásico, en la Virgen de la escalera, del mismo tiempo, aparece dominando el relieve del tipo de Donatello.

Su viaje a Bolonia en 1494, al tener que abandonar Florencia a la caída de los Médicis, le permitió conocer el estilo de Jacopo della Quercia, que dejó huella profunda en él, y en 1495 marchó a Roma. En sus primeros años allí la contemplación constante de la escultura antigua perfeccionó su sentido clásico y esculpió la Piedad (1498-1499). En ella, en sus palabras, representó a la Virgen «joven, más joven que el Hijo, para mostrarse eternamente Virgen; mientras que el Hijo, incorporado a nuestra naturaleza humana, debía aparecer como otro hombre cualquiera en sus despojos mortales». El rostro de María es de una belleza perfecta y en el cuerpo de Jesús aún no se advierte ninguna exageración anatómica.

La Virgen de Brujas (hacia 1500) refleja idénticas preocupaciones estéticas, con la nota original de presentar al Niño de pie en tierra, y poco después (1501), llegó el David, obra culminante de su tiempo juvenil. Colosal, nada se había producido en el Renacimiento de actitud más grandiosa. Contaba con el aire clásico del Apolo de Belvedere y fue la obra más admirada por sus contemporáneos: refleja en su rostro esa vida interior tan apasionada del autor, y el cuerpo, ya, su atención a la musculatura.

Lo siguió el primero de los grandes conjuntos de época romana: Julio II le encargó el monumento sepulcral que deseaba hacerse levantar en el crucero de San Pedro, y el artista marchó a Carrara para dirigir el corte de los colosales bloques de mármol necesarios. Fue la gran ilusión de su vida: imaginó el sepulcro rectangular, con cámara funeraria en el interior, estatuas en los frentes y un profeta de remate en cada esquina.

Poco después (1512) tuvo que disminuir las proporciones del proyecto, y cada vez más, otros encargos le impedían avanzar al ritmo deseado. El propio papa le interrumpió para demandarle las pinturas de la Sixtina y aquella empresa transformó su estilo. Aquí adquirieron forma definida sus gestos terribles y actitudes violentas; su arte se carga, aún más, de dramatismo.

Además, a poco de encomendársele el sepulcro, se descubrió el citado Laooconte, conocido ya por las descripciones de Plinio. El entusiasmo popular fue extraordinario y la impresión en Miguel Ángel, profunda. El Pontífice lo adquirió y, a la serenidad del Apolo de Belvedere, vino a agregarse en sus fondos, con el prestigio de un monumento clásico, el movimiento, el dolor, las formas retorcidas, la musculatura vigorosa… valores presentidos por Buonarroti.

Los años pasan y, en 1547, muerto Julio II, el sepulcro de Miguel Ángel (la empresa de su vida) queda reducida a un modesto monumento en forma de fachada en la iglesia de San Pietro in Vincoli, con Moisés, único profeta que terminó, en el centro, y las estatuas de Lía (vida activa) y Raquel (vida contemplativa) a los lados. Pero en ese Moisés, representado en el momento de contemplar la adoración al becerro de oro, la impresión del movimiento contenido del David alcanza cotas aún superiores. De las figuras laterales solo terminó los Esclavos (en el Louvre), dejando otros comenzados a desbastar.

Si en Moisés representó el noble arrebato del conductor de un pueblo que se levanta contra la idolatría, en los gigantescos desnudos manifestó su drama interior: un anhelo artístico encadenado por el destino adverso.

Los sepulcros de los Médicis en la iglesia florentina de San Lorenzo, encargados por Clemente VII, otra gran empresa que tampoco pudo culminar, debían dedicarse en origen a Cosme y Lorenzo el Magnífico, pero al fin solo pudo ejecutar los de dos miembros de la familia por los que no sintió devoción: Julián y Lorenzo de Médicis, hermano y sobrino de León X. Los presenta sentados: a Lorenzo pensativo y a Julián, en actitud arrogante. Recostadas a sus pies sobre las tumbas, forman pareja las figuras alegóricas de la Aurora y el Crepúsculo, el Día y la Noche, espléndidos estudios de desnudo y movimiento en actitudes contrapuestas, ya que el Día muestra la espalda y la Noche el frente.

El final de su carrera como escultor está representado por dos temas dolorosos: la Piedad de la Catedral florentina (1550), no concluida, y la del Palacio Rondanini, solo comenzada. El entusiasmo clásico de su imagen en el Vaticano queda lejos y el artista solo piensa ya en el espíritu y el dolor, en la belleza no corporal. Así terminó su vejez el escultor que en su juventud había esculpido un bellísimo Cupido que sus contemporáneos tomaron por obra de un escultor pagano.