Muchos consideran que con Édouard Manet (1823-1883) se inició la historia de la pintura moderna. Comentábamos la semana pasada que compartía orígenes con Degas: nacido en una familia de la burguesía alta, tuvo que vencer la oposición paterna para dedicarse por entero a la pintura. Se adentraría en el oficio entre 1850 y 1856, en el estudio del académico Thomas Couture, con quien acabaría manteniendo diferencias no menores.

Pero su producción inicial, más que con la de su maestro, tiene que ver con Courbet, aunque en adelante Manet encarnara una visión radicalmente opuesta del realismo: si este estilo, en el autor del Entierro en Ornans, era apasionado y tenía un cariz político, en el pintor de El almuerzo en la hierba era más analítico, distanciado de sus motivos. Si Courbet huía de abordar asuntos sobrenaturales, Manet no localizaba la modernidad en el tratamiento de determinados temas, sino en disminuir la importancia de estos para centrarse en las maneras.

Varios críticos partidarios del realismo entonces, como Castagnary o Thoré, le reprocharon que retratara sus modelos humanos como si fueran objetos de bodegón, pero su buen valedor Émile Zola exaltó, sin embargo, justamente esa ligereza que le permitía prestar la misma atención a los aspectos netamente pictóricos de su obra cuando pintaba un Cristo en la cruz que cuando hacía lo propio con una prostituta desnuda.

Como intuiréis, tuvo difícil acceder al Salón oficial. La selección de su jurado en el año de 1863 fue especialmente estricta, tanto que Napoleón III decidió hacer caso a la opinión pública y dejó que se celebrara una muestra paralela que recogiera las obras excluidas: el Salon des refusés. Fue allí donde se vio por primera vez el mencionado El almuerzo en la hierba, titulado entonces El baño, e incluso en aquella exposición de rechazados el desnudo femenino entre dos hombres vestidos levantó escándalo.

Fue de nuevo Zola quien advirtió que la controversia derivaba de premisas erróneas: al menos medio centenar de obras del Louvre combinaban figuras vestidas y desnudas y las fuentes de Manet eran tan, a priori, poco revolucionarias como el Concierto campestre de Tiziano y El juicio de Paris de Rafael (este último, a través de un grabado).

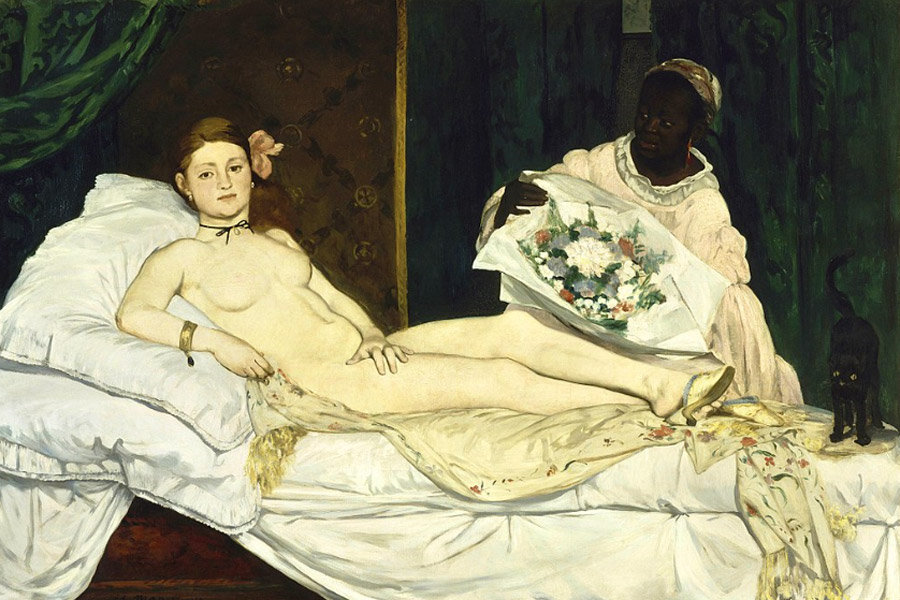

Pese a que su Olympia se expondría en el Salón de 1865, Manet la pintó en la misma época que El almuerzo y ambas obras (una un paisaje, la otra un interior; una diurna, la otra nocturna) forman, prácticamente, pareja. Igualmente en las dos contemplamos una figura femenina desnuda mirando al espectador y referencias esenciales a la tradición: Olympia homenajea a la Venus de Urbino de Tiziano.

Aquella obra también sembró polémica: evidentemente su protagonista era prostituta y el hecho de que mire (y apele) directamente a quien la observa acentuaba su descaro, y el escándalo. Nuevamente, pese a los antecedentes: esa mirada no es muy distinta a la de la Maja desnuda de Goya.

Aquel tema, para muchos obsceno, no era para Manet, como apuntó Zola, sino un simple pretexto: al artista le interesaba el tratamiento franco de la imagen, en dos tintas fuertemente contrastadas. Nos referimos a la gran mancha clara que forman el desnudo y las sábanas y al fondo negro, del que forman parte la cabeza de la criada y el gato.

La pintura de Manet ha de entenderse atendiendo a esa estructura en manchas: son simples, expresivas y suprimen las medias tintas tan queridas por el claroscuro académico. Acentuaba en negro los contornos dando lugar a imágenes sin modelado, planas, de ahí que Courbet, en inicio admirado por aquel, comparara esta Olympia con una dama de picas, un naipe.

En realidad, el escozor que causaban las pinturas de Manet no tenía que ver solo con sus temas: El pífano, que no suscitaba problema en este sentido, fue rechazado en el Salón de 1866. Durante la primera mitad del siglo pasado, había tocado el artista asuntos «españoles» desde un enfoque folclórico: pintó guitarras, bailaoras, toreros.

En 1865 visitaría por vez primera el Prado y admiró, sobre todos, a Velázquez, especialmente a su Pablo de Valladolid, del que dijo: El fondo desaparece, es aire lo que le rodea. El pífano se inspira en esa obra velazqueña pero no posee este aire: predomina el efecto plano de la silueta contorneada en negro sobre el fondo gris y únicamente la sombra de un pie sugiere una cierta profundidad. Este pífano es más un naipe que Olympia, pero no carece de potencia en su sencillez.

En el Salón de 1869 pudo contemplarse El balcón, pintura en la que Manet continuaba ahondando en la tradición española; en este caso en las majas en el balcón goyescas. La escena se enmarca en una estructura compuesta por la barandilla y las contraventanas: una y otras generan el plano pictórico.

Un crítico del que ya hemos hablado, Castagnary, censuró la «incertidumbre» que habita en este retrato de grupo: no se concreta quiénes son y qué hacen los modelos. Además, encontraba una contradicción en el hecho de que la mujer sentada parezca encontrarse en situación de mirar la calle y la que está de pie llevara guantes, quizá disponiéndose a salir.

Al no ser evidente la relación entre los personajes, no nos encontramos ante una pintura con tema sino ante una serie de retratos reunidos: los de la pintora Berthe Morisot, la violinista Fanny Claus y el pintor Antoine Guillemet. Pero incluso en los retratos de grupo (ocurría en los de Hals o Rembrandt), cuando se prescindía de la anécdota, se sugería una relación a través de las miradas; aquí no hay tal, sino aislamiento. Suprimido el relato, la unidad de esta pintura solo se alcanza a través de la participación del espectador.

Una cuestión similar se plantea en El ferrocarril, que ya revela la influencia impresionista tanto en la pincelada como en el cromatismo. Otro crítico conservador, esta vez Duvergier de Hauranne, dudó sobre si era un cuadro «con tema» o un doble retrato, y si se trataba de esto último, por qué vemos a la niña de espaldas. Como en El balcón, no se da aquí comunicación entre esa niña y su madre o niñera, que sí parece relacionarse con una figura fuera de escena: levanta los ojos de un libro y parece preguntar con la mirada. Al respecto de esa espontaneidad del instante, se leyó en la revista Charivari: Estas criaturas infortunadas, viéndose pintadas de este modo, querían huir. Pero el artista, previéndolo, montó una verja que les cortó la retirada.

Esta verja puede entenderse semejante, en su función, a la barandilla de El balcón, pero en aquella pintura las figuras quedaban detrás y el fondo indefinido anticipaba alguna profundidad y. en este caso, las figuras quedan delante de la verja, y esta y la humareda taponan nuestra mirada. Manet trae el fondo hacia delante, reduciendo al mínimo la profundidad espacial.

En El bar del Folies-Bergère, el panorama es más complejo aún. El escenario es ese mismo teatro de variedades y la barra del bar donde se podía beber mientras se asistía al espectáculo. Tras esa barra, aparece la camarera, con un ramillete en el escote y rodeada por un festival de colores que nos sugieren olores, sonidos, texturas… una alegoría de los sentidos. El reflejo no queda, como sería esperable, detrás de ella, sino desplazado hacia la derecha, en un ángulo inexplicable si entendemos que el marco dorado del espejo corre paralelo al mostrador.

Uno de los propósitos del pintor puede haber sido combinar puntos de vista opuestos sobre el cuerpo femenino, para contemplarlo simultáneamente por delante y por detrás. Pero el juego es aún más sutil: como espectadores, contemplamos el cuadro desde la posición del caballero a quien vemos en el espejo, a la derecha: somos ese caballero.

Pese a las muchas controversias que su obra suscitó, Manet no abandonó su voluntad de triunfar en el Salón (y solo lo logró al final de su vida, en 1881 y con una medalla secundaria). Únicamente en 1867 luchó por imponer sus normas, levantando su propio pabellón para ello, siguiendo el modelo de Courbet en 1855. Ya entonces se reunían en torno a él, en el Café Guerbois, escritores y artistas que lo admiraban, como el inevitable Zola, Nadar, Fantin-Latour, Whistler, Degas, Monet, Cézanne o Renoir.

Una respuesta a “Manet, con la modernidad y contra el escándalo”

David Canales Perea

Primero, reconocimiento imperecedero al maestro; cuando al talento se asocia la fundación de una escuela o movimiento, el artista es docente. Doble aporte a la humanidad.

Soy de la opinión, ese es el cauce del símbolo que, el impresionismo en su afán de captar la luz, nos encandila a través de los colores en juego con el espacio. Nuestro maestro nos dona la posibilidad de la proximidad y lejanía de la obra. Puede ser apreciada en diferentes distancias y ángulos. La perspectiva no está en el cuadro, está en la emoción del observador que busca la posición para interpretarla. Esa es la genialidad de nuestro maestro, incrementar con abundantes significados el símbolo maravilloso de su creación. Belleza en la obra que cautiva.