Uno de los regalos que la editorial Acantilado nos ha hecho en este año que termina es la traducción al castellano de En memoria de la memoria, un ensayo de María Stepánova en el que esta escritora y periodista rusa reflexiona sobre la complejidad que implica interpretar el pasado a partir de los objetos y cartas familiares que encuentra en casa de su tía, recién fallecida, pero también de otras figuras históricas, literarias o artísticas (Nabokov, Ósip Mandelshtam, Charlotte Salomon, W. G. Sebald) que le dan pie a plantear de qué modo habitan en nosotros quienes nos precedieron y qué relación mantenemos con nuestros recuerdos.

Y una de las artistas en cuya personalidad indaga Stepánova es Francesca Woodman, un caso de estudio llamativo porque, como es muy sabido, su vida fue tan breve (22 años) que se antoja difícil imaginar hasta qué punto pudo cobrar importancia en su pensamiento la memoria, aquello que escapó a su presente, por más que no fuera juventud lo que parece que sintiera en su tiempo final: Mi vida en este punto es como un sedimento muy viejo en una taza de café y preferiría morir joven dejando varias realizaciones, en vez de ir borrando atropelladamente todas estas cosas delicadas…, dejó escrito.

Recuerda la rusa que la fotógrafa era hija y hermana de pintores, que tomó la cámara con solo trece años y que la estela que dejó a su muerte fue la de algunas fotografías y vídeos y un buen número de negativos entre los que se da una continuidad más temática que formal. No resulta evidente cuál es el objeto de una producción ensimismada y claramente perfeccionista y sus cartas, escritas de corrido y faltando expresiones, como si obedecieran a una expresión hablada y no escrita, dejan muchos enigmas; según Stepánova, la mejor manera de describir lo que ocurre en su obra es imaginar la superficie llena de burbujas de un arroyo, el agua que golpea una piedra.

Por su suicidio al final de la adolescencia, para muchos Woodman se convirtió en icono de la infelicidad de la juventud, en un panteón donde al fin y al cabo no quedaría lejos de Rimbaud o Kurt Cobain, por lo que es mucho lo que de ella se ha escrito, desde la perspectiva del biógrafo o la del formalista, subrayando que ahondó en el género, la representación, la sexualidad y el cuerpo en imágenes en las que a menudo se autorretrató y que transmiten la noción de una feminidad a la vez contundente y vulnerable. Y, efectívamente, el cuerpo femenino es clave en su obra y es fácil leer su presencia constante como una referencia a las dificultades de este en un mundo masculino, expuesto a la mirada de los hombres, y como un intento de escapar a esa atención, de evadirse y convertirse en otra cosa.

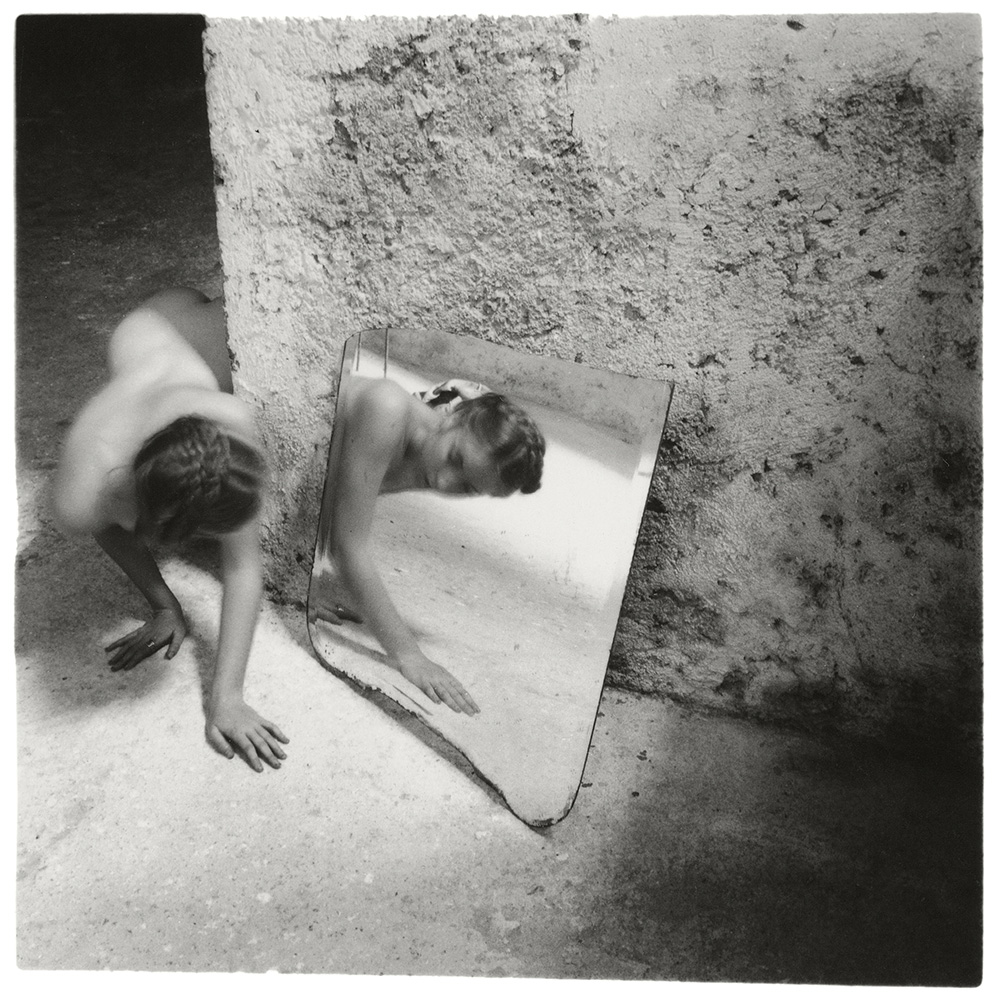

Uno de los primeros artículos que se dedicaron a la estadounidense fue obra de Rosalind Krauss y lo escribió a principios de los ochenta, no mucho después de su muerte; de aquel texto derivaría la recepción de sus fotos como la crónica de una desaparición, quedando estas convertidas en anticipos de su fin. Esta interpretación quedaría refrendada por las instantáneas de su cuerpo desapareciendo bajo el agua, confundiéndose con las raíces de los árboles, transparentándose bajo un papel pintado, adelgazando hasta perderse, etc. En suma, la obra de Woodman proporciona muchos puntos a favor de esa lectura, aunque también de otras.

La nota dominante en sus trabajos es una luz brumosa, la que podemos asociar a las metamorfosis pero que, en el caso de la americana, no iría ligada a ninguna disociación o anomalía, sino al orden natural en el que percibía su entorno. Y alguna de estas composiciones evocan, además, el teatro de sombras, de habitual representación doméstica en su país y en Inglaterra en la época victoriana: a ella misma le gustaba la ropa antigua y solía vestirla (vestidos con flores, medias gruesas, zapatos perforados). Sabemos que a una compañera de escuela le dijo que no veía nunca la tele y que no le gustaba la música contemporánea, y es muy probable que fuera así, por la educación artística estricta y de muy alto nivel que recibió de sus padres y que, probablemente, dejaba fuera de cualquier concesión lo que les parecieran banalidades -en esa idea abunda el documental Los Woodman-. Es posible que su personalidad tuviera mucho de construida y también que fuera víctima de sus circunstancias, de los deseos de proyección de su familia sobre ella; Stépanova compara la presión que pudo conocer con la de músicos y bailarines que inician su trayectoria a corta edad desde el anhelo de alcanzar reconocimiento, dejando a un lado cualquier estorbo en el camino.

Pero lo que no explica esa huella paterna es el número y la originalidad de los trabajos de Woodman, que a Stepánova le hacen recordar un fragmento de La maldición de Hill House, una novela que Shirley Jackson escribió en 1958, año en que nació la fotógrafa, y que está considerada una de las mejores tramas sobre la relación entre las personas y lo inmaterial, los deseos, sueños o pensamientos. Decía así: Ningún organismo vivo puede mantenerse cuerdo por mucho tiempo en condiciones de realidad absoluta: incluso las alondras y los saltamontes, según dicen algunos, sueñan.

La protagonista de esa novela se sentía obligada a reafirmarse a sí misma en su materialidad, convirtiendo casi cada café que bebía o jersey que compraba en una victoria en ese camino. A medida que avanza el relato, prácticamente se fusiona con la casa maldita en la que tiene que vivir, confluyendo sus deseos con los supuestos anhelos de puertas, paredes y ventanas. La casa se convierte en ella hasta no existir diferencia entre las dos.

A este respecto, recuerda la periodista algunos modos en que aparece Woodman en sus imágenes: tornándose su cuerpo espectral, casi ingrávido, borrándose las fronteras entre sí mismo y lo que le rodea, ajeno a cualquier asunto humano tanto como el aire que la circunda. Aunque, creemos, toda hipótesis hablando de un suicidio es un atrevimiento, esta autora encuentra su causa en una depresión prolongada acompañada, y esto suele ser habitual, de un conjunto de coincidencias desdichadas: el robo de una bicicleta, una beca que le fue negada, una decepción amorosa.

Su familia sin embargo, en una senda muy distinta, prefiere desligar obra y biografía, refutan que tengan una relación estrecha y prefieren llamar la atención de los estudiosos sobre el aspecto formal de su trabajo: su brillo, su velo de humor, las rimas y coincidencias visuales, los ecos de Man Ray y André Breton o las ramas que se hacen brazos. Tanto su madre como una amiga subrayan que Francesca no quería desaparecer, por más que en las fotos su físico se disuelva, se funda con el marco, con interiores o con un paisaje. O consigo misma, con su propia interioridad, hasta hacerse indistinguible.

No conviene olvidar, en cualquier caso, que más allá de su manejo del autorretrato, muchas veces los cuerpos que tomamos por el cuerpo confesional de su autora corresponden, en realidad, a otras mujeres, amigas, modelos, conocidas. A veces nos resultan muy parecidas y otras aparecen ocultas por objetos mudos: fotos de la propia Francesca, tazas o platos; o bien no muestran su semblante, apareciendo cortadas por el borde de la imagen, abandonadas. Encontraremos a menudo cuerpos fragmentados: piernas con medias, clavículas, una mano colgando del borde de una pared… que parecen no tener dueña, como si fueran un elemento más del interior de una casa desierta y en ruinas (como las que tanto interesaban a Woodman, y a Jackson). Aún así, si nos cuestionamos a quién pertenecen esos miembros desparejados podremos entender que componen una cierta unidad, un cuerpo colectivo: ¿el de la muerte, el del pasado?

En una de sus cartas, la artista definió una de esas composiciones como «un retrato de las piernas y el tiempo». Y sobre los objetos que integraron sus series últimas, y aquí regresamos más explícitamente al asunto de la memoria, dijo: Pertenecieron a mi abuela y me obligan a meditar acerca del lugar que ocupo en la extraña geometría del tiempo. Dice Stepánova, y parece muy oportuno, que la expresión cuerpo de trabajo es muy adecuada a la hora de hablar de ella, por que lo que sus fotos registran es el cuerpo del mundo, con su piel, su pelusa y su roña, las extremidades que se agitan y una superficie ondulante. En sus palabras, nada lo diferencia a uno de los otros y todo es una ternura sin rostro ni límite.

BIBLIOGRAFÍA

María Stepánova. En memoria de la memoria. Acantilado, 2022