Silencio, encanto y también algún estupor, y temblores, están presentes en la pintura italiana de los años veinte y del periodo de entreguerras, un tiempo, como sabemos, de retorno al orden y de cierta voluntad de reconstrucción tras la irrupción de las vanguardias. En esa estela, muchos autores eligieron evocar a los antiguos maestros renovando su devoción al «oficio», tendencia presente incluso en muchos cultivadores de ismos.

Si algunos historiadores han entendido que Gino Severini, con su Maternidad de 1916, dejó un manifiesto precoz de aquel momento, es muy significativo el itinerario de Carlo Carrà quien, tras unirse al futurismo, deseo con fuerza, en sus palabras, «identificar la pintura con la historia, especialmente con la historia del arte italiano». Su nueva orientación nació de observar a fondo a Giotto, a Paolo Uccello y Piero della Francesca: el estudio del Trecento y el Quattrocento le llevó a aspirar a la plasmación de una atmósfera lírica y atemporal derivada también de «alcanzar la recóndita intimidad de las cosas ordinarias, las últimas en ser conquistadas», según escribió a la revista Valori Plastici, fundada en 1918 por Mario Broglio para recoger los nuevos rumbos de la creación italiana.

Aquel deseo de captar formas inmutables que contuvieran lo eterno quedó definido de forma más clara entre fines de los diez y mediados de los veinte, cuando muchos artistas que se habían acercado a aquel nuevo clasicismo comenzaron a trabajar en una figuración enrarecida, que bebía del Quattrocento y que plasmaba realidades contemporáneas por vías alternativas. Aunque no duró demasiado, aquella tendencia sí fue una de las más intensas y poéticas del siglo XX en Italia y Massimo Bontempelli, en 1927, la bautizaría como realismo mágico, la misma fórmula que Franz Roh había empleado en uno de sus ensayos, dos años antes, para aludir a las nuevas incursiones objetivas de la pintura europea, incluyendo entre sus artífices a De Chirico, el citado Carrà, Severini, Ubaldo Oppi y Achille Funi.

No fue un movimiento en el sentido programático de ese término, pero sí encontramos algunas correspondencias en las intenciones de sus impulsores, que para Bontempelli creían en la religión del misterio y pintaban prestando atención a la precisión realista de los contornos, la solidez de la materia bien asentada en el suelo, y alrededor una atmósfera mágica que haga sentir, a través de una intensa quietud, casi otra dimensión en la que se proyecta nuestra vida. Es obvia la contradicción entre el peso de lo real y esa magia, pero… basta contemplar sin prisa sus obras para apreciar que ambos se encuentran, en ellas, cerca.

Desde mediados de los veinte, este realismo mágico coincidirá en parte, perdiendo parte de su fuerza y su poética específica, con las posiciones del Novecento, corriente en la que confluyeron, bajo la mirada de Margherita Sarfatti, las búsquedas de quienes anhelaban un camino de regreso a la tradición clásica.

Resultó una figura fundamental en la definición de este nuevo ambiente Felice Casorati, en cuyas pinturas hay mucho de ese silencio y de esa distancia de los que hablábamos. Nacido en Novara, en Piamonte, como De Chirico se mantuvo ajeno a las vanguardias y buscó desde sus inicios captar el lirismo de las «cosas inmóviles»: Desearía saber proclamar la dulzura de plasmar en el lienzo las almas estáticas y firmes, las cosas mudas e inmóviles, las miradas largas, los pensamientos profundos y límpidos… la vida de júbilo y no de vértigo, la vida de dolor y no de afán (…) ¿Qué sinceridad se busca en el arte? ¿La sinceridad externa o la sinceridad íntima?

Se formó entre Nápoles, Padua y Verona, participando en las exposiciones de los artistas «disidentes» de Ca’Pesaro (que concedía espacio y recursos a los jóvenes autores en cumplimiento de los deseos de la duquesa Felicita Bevilacqua) y elaborando un simbolismo personal bajo la influencia de Klimt. Cuando se instaló, en 1918, en Turín, seguramente marcado por la guerra que acababa y el suicidio de su padre, decidió despojar sus imágenes de cualquier decorativismo y optar por un lenguaje puro, que acentuara el carácter misterioso de lo cercano.

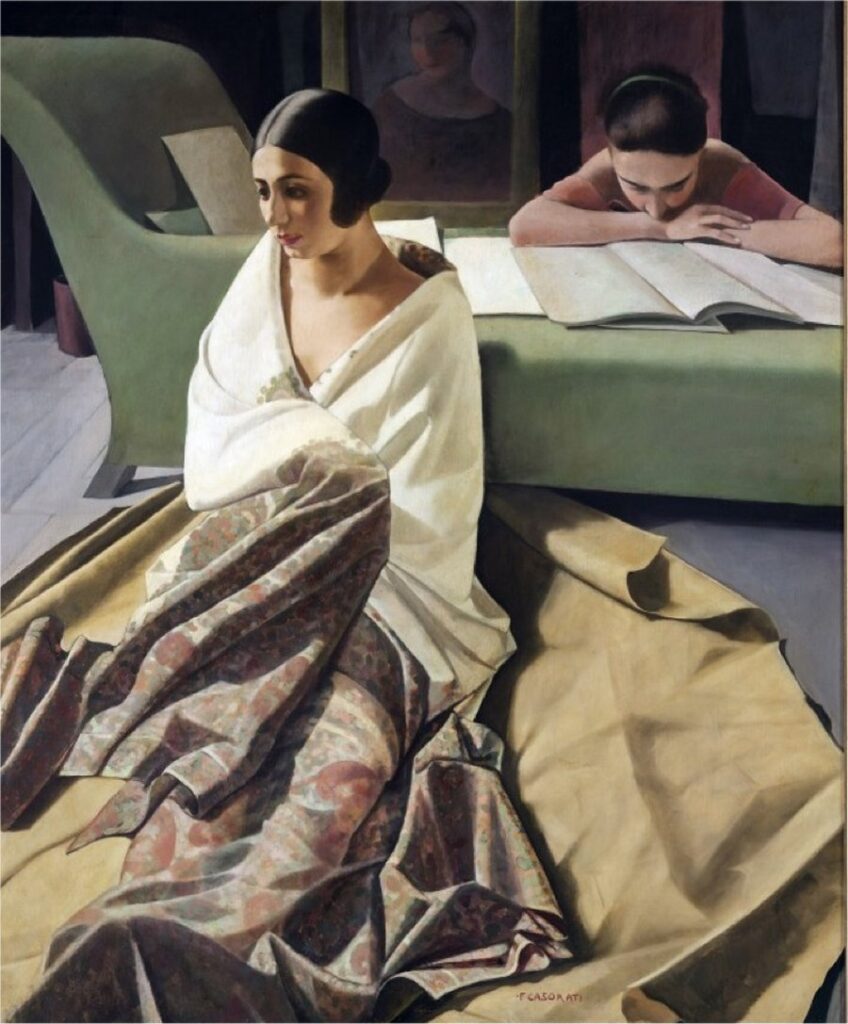

Las referencias a los maestros primitivos (Giotto, Piero) se encuentran en el eje de sus composiciones acentuadamente sencillas: cajas espaciales determinadas por perspectivas profundas. Las formas esenciales, los espacios sin dinamismo alguno… acentúan la soledad de mujeres que esperan o posan, a las que él mismo se refirió como figuras angulosas alucinadas y atemorizadas. De entonces datan La espera (1918) y Mujer con vasija (1919), presentadas en la exposición de Ca´Pesaro en ese último año, o Las dos hermanas (1921), su lectura de Cortesanas (Dos damas venecianas) de Carpaccio.

Encontramos en sus retratos ensimismamiento, sobre todo en la efigie póstuma de Antonio Veronesi, su mecenas, o en el de su esposa Teresa Madinelli, en el que el distanciamiento se acentúa por la perspectiva del suelo en damero.

Su apropiación de fuentes antiguas, previas meditaciones, desde un lenguaje personal y contemporáneo, alcanza resultados muy relevantes en otro retrato: el de Silvana Cenni, al modo de una hierática virgen contemporánea en la que homenajea a Della Francesca y defiende la mesura, el orden, el silencio.

Progresivamente sus colores se fueron haciendo más puros y se multiplican los puntos de fuga: podemos decir que estas imágenes insertan citas antiguas en retazos de vida moderna, generando como fruto una operación mágica de atemporalidad. Lo comprobamos en las obras que mostró en la Bienal veneciana de 1924, como Mediodía, donde la luz que ese título sugiere modela los cuerpos femeninos dando lugar a un espejismo contemplativo, evocado por el escorzo de la figura desnuda tendida, que irremediablemente nos hace pensar en Mantegna. En Concierto, mientras tanto, la meditación sobre las enseñanzas de Masaccio y Della Francesca le llevó a distribuir las figuras femeninas con ritmo acompasado, como en una reinvención del Bautismo de los neófitos de la Capilla Brancacci.

La vida suspendida se percibe también en retratos expuestos ese año en Venecia: el de Hena Rigotti (1924), representada como una antigua Anunciación, con el de Maria Anna De Lisi al fondo en diálogo mudo, y el de Renato Gualino, inmutable. Más tarde, su pintura se hizo más sensual bajo una luz más dulce, como vemos en Conversación platónica (1925), pero la sombra del misterio permanece, al igual que en las imágenes de muchachos absortos de 1918, plasmaciones de una infancia llena ya de soledad.