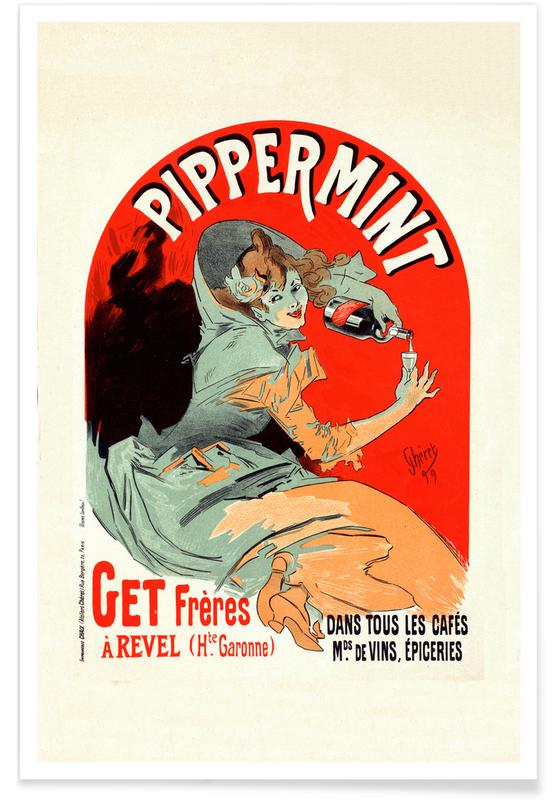

Efímeros por su propia naturaleza, los carteles eran en el tránsito del siglo XIX al XX el soporte más habitual a la hora de informar al público de las alternativas existentes a la tradición académica en esa época, que evolucionaban entonces rápidamente. De hecho, el mismo cartel no empezó a ser reconocido como potencial soporte artístico hasta la década de 1870, especialmente gracias a los logros de Jules Chéret, considerado padre del cartelismo.

Chéret fue una figura fundamental de la vida y el arte parisinos en el último cuarto del XIX y tuvo un papel muy destacado en la evolución, tanto técnica como estética, del cartel cromolitográfico: él solo logró transformar ese medio en una forma de arte aceptada que vivió su gran momento al final de la década de 1880. Sus vibrantes imágenes de colores vivos formaban parte del paisaje íntimo y público, se veían en interiores y calles y lograron el aprecio del público general, del gobierno francés, del establishment y las vanguardias; una unanimidad, sobre decirlo, raramente frecuente.

Su vida fue larga pero su ascenso como cartelista se produjo entre 1866 y 1895; para cuando produjo su primer cartel para el entonces recién inaugurado Moulin Rouge, en 1889, ya había trabajado casi en un millar. En sus atrevidos diseños solía mezclarse imagen y texto y se ganó la admiración de Manet, Steinlen, Seurat, Bonnard, Toulouse-Lautrec y otros artistas vinculados a Montmartre, que tomaron sus imágenes como forma de inspiración. Siendo el cartel un soporte creativo relativamente nuevo que podía llegar a un público amplio y con un bajo coste, reflejaba las tendencias rebeldes de los artistas de entonces y, en el decenio de 1890, se convirtió, además, en un importante escaparate comercial para los autores galos, desempeñando en buena medida las funciones antes presentes en los salones académicos: concedía a los artistas acceso al público, ingresos y reconocimiento.

Tanto que, por ejemplo, Toulouse-Lautrec, tras el buen recibimiento crítico de su cartel de 1891 para el Moulin Rouge y el posterior éxito de los que llevó a cabo para las muestras de La Libre Estéthique de Bruselas, decidió abandonar la idea de trabajar en el marco del sistema académico y centró su atención en grabados y carteles. Pintura y dibujo devinieron entonces actividades preparatorias para sus imágenes impresas, esto es, fases transitorias de su proceso creativo. También Bonnard, a principios de la década de 1890, entendió que tanto la preparación de carteles como la estampación y la ilustración de libros podrían ser sus principales caminos para ganarse la vida.

Constataron ambos que el proceso tradicional de crear una ilusión tridimensional del dibujo y la pintura académicos, priorizando el modelado y la aplicación de color local, no era un procedimiento práctico para el cartel, medio gráfico que conjuga imagen y palabra para vender un producto. Básicamente, a partir de aquella década, los sistemas de representación academicistas figurativos dejarían paso, en el cartel, a la manipulación decorativa de líneas, colores y formas; aquella manipulación era tanto un requisito del cartelismo como un objetivo estético de la vanguardia, que se retroalimentaban (sobre todo era objetivo de los nabis).

Entre los jóvenes autores que, hacia 1889, se agrupaban en torno a Sérusier estaban Bonnard, Maurice Denis, Ibels, Aristide Maillol, Ranson, Vallotton y Vuillard, entre otros. Los nabis seguían los principios de Gauguin en cuanto al sintetismo, que abogaba por la decoración bidimensional sobre la representación tridimensional y por el color arbitrario sobre el real. Resumió Denis la filosofía básica de aquella nueva escuela en un artículo escrito en 1890 en la publicación Art et Critique: afirmaba que una pintura, antes que un caballo de batalla, una mujer desnuda o una anécdota, es sobre todo una superficie plana cubierta de colores reunidos en un cierto orden.

El cartel de Bonnard France-Champagne (1889) constituye la primera aplicación de la estética nabi al diseño de carteles: a partir de los colores apagados y las representaciones femeninas lineales y sencillas típicas de las estampas japonesas del siglo XVIII, evoca la efervescencia del champagne con la imagen de la espuma embriagadora que sobresale de la copa y sirve de fondo para las letras. El diseño del contorno intrincado de la espuma se repite por todo el cartel: en el trazo zigzagueante del cabello y el vestido y en la insignia de la parte superior que culmina en una corona.

El origen principal del color amarillo que domina esta pieza se encuentra en las estampas niponas, pero las diez litografías de Gauguin para su exposición «Volpini» en 1889, en la Exposición Internacional de París, también se imprimieron sobre papel amarillo, a la japonesa, y fueron posiblemente el antecedente directo de esta obra. Desde aquellos ejemplares iniciales de Bonnard y de Toulouse-Lautrec, en la década de 1890, proliferaron los carteles artísticos por toda Europa y Estados Unidos y, a diferencia de los dogmas academicistas, que hacían hincapié en lo invariable y eterno, los artistas que hicieron uso de este soporte, como Toulouse-Lautrec y Chéret, procuraban integrar la inmediatez y el fluir de la vida y de las actitudes contemporáneas.

Los cartelistas franceses también revitalizaron la cromolitografía y experimentaron con otros procesos de grabado en color años antes de que llegaran a aceptarse las estampas cromáticas, en 1898, en el salón anual que organizaba la Société des Artistes Français.

Dado que la función de un cartel era y es, especialmente, promocionar un producto, acontecimiento o ideología, su diseño debe relacionarse de algún modo con la vida y el momento reales o apelar a los deseos y necesidades de quien lo mira. Las necesidades y metas dominantes en el mundo urbano parisino, sobre todo en el ámbito burgués, eran conseguir lo nuevo y ser modernos. Así, las mujeres parisinas, con inquietudes intelectuales y sofisticadas, podían identificarse con la imagen que Bonnard creó en 1894 de su amiga y futura esposa Marthe para el cartel de La Revue blanche. Al año siguiente, Toulouse-Lautrec incluyó en su cartel para la misma publicación a Misia Natanson, esposa del coeditor de la revista y prototipo de mujer extrovertida, intelectualmente activa y físicamente atractiva de los noventa del siglo XIX. Natanson, por cierto, creó su propio salon y se relacionó con escritores y artistas cuyas obras se promocionaban en la revista, como Alfred Jarry, André Gide, Bonnard, Vuillard y el mismo Toulouse-Lautrec.

Los carteles de este último son plenamente narrativos pese a su configuración a partir de elementos compositivos que realzan lo bidimensional y decorativo; de hecho, de manera explícita o implícita, la mayoría de sus carteles cuentan una historia. Así, en el diseño que creó para Reine de joie presenta a los dos personajes principales de esta novela de costumbres, perteneciente a la serie La Fauna social, que Joze escribió en la década de 1890. Según su autor, reúne historias naturalistas que siguen la tradición de los Goncourt, Zola o Huysmans en el tratamiento de la prostitución en París; la obra de Toulouse-Lautrec presenta gráficamente el argumento de la historia: explotación, dinero, sexo…

Tras el éxito de su cartel para el Moulin Rouge de 1891, vida y arte se volvieron indisociables en ese artista. Recibiría encargos para crear carteles que anunciaran actuaciones de café concierto de estrellas célebres o en alza que primero habían descubierto la fama en los cabarets de Montmartre, como Aristide Bruant, Yvette Guilbert, Jane Avril o May Milton. Los retrató en obras nítidamente abstractas y dinámicas, resaltando sus rasgos individuales y concediéndoles lo más parecido a un reconocimiento universal y eterno.